近日,2024年度中国通信学会博士学位论文激励计划评选结果正式公布,公司2篇论文入选激励计划。分别是博士毕业生高俊园的论文《大规模随机接入信息理论极限分析》,论文指导教师为吴泳澎教授;博士毕业生夏彬珂的论文《面向量子传感的参数估计理论与实验研究》,论文指导教师为曾贵华教授。

高俊园,2018年获重庆大学工学学士学位,2023年获bevictor伟德官网信息与通信工程工学博士学位,研究方向为有限码长信息理论分析。博士期间共发表SCI/EI论文9篇,其中1篇发表于信息论领域顶级期刊IEEE Transactions on Information Theory。博士期间曾获季寒冰奖学金、校级优秀毕业生等荣誉。

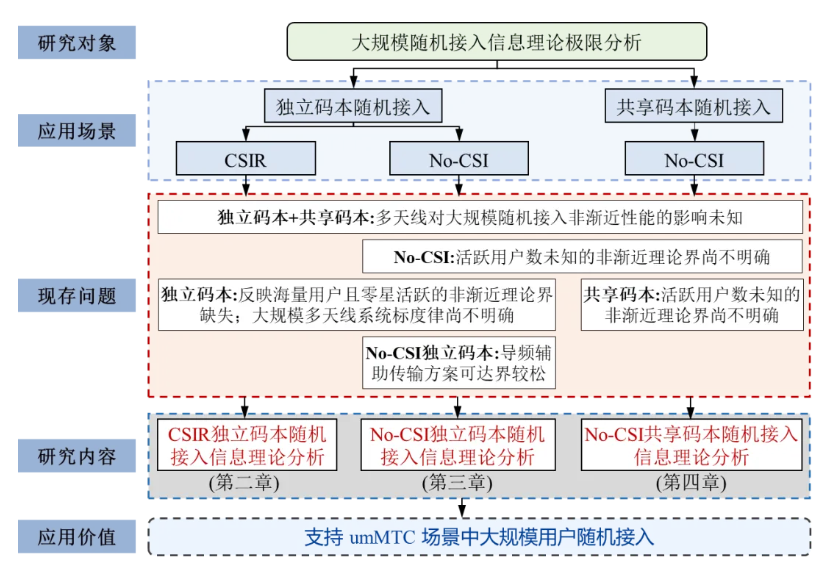

《大规模随机接入信息理论极限分析》

本论文聚焦于有限码长多用户信息论,针对海量用户接入问题进行了完善的有限码长信息理论分析。超大规模机器通信(umMTC)被列为第六代移动通信网络的典型应用场景之一,论文面向未来umMTC场景中的巨连接、零星活跃、小包传输和低功耗的需求,围绕大规模随机接入信息理论极限分析的关键科学问题,建立了非渐近域和渐近域下传输性能紧致的理论界,刻画了umMTC场景的性能极限,具有重要的理论意义和应用价值。

具体的创新点包括:

(1)针对信道状态信息已知的独立码本随机接入场景推导了所需每比特能量的可达界和逆定理,创新性地设计了推导可达界的“良好区域”,验证了理论界的紧致性;

(2)针对信道状态信息未知的独立码本随机接入场景进行了理论分析,系统性地分析天线数、码长、用户载荷、用户随机接入概率、发送功率和错误概率之间的理论关系,为评估实际传输方案提供了理论依据;

(3)分析了共享码本随机接入场景的信息理论极限,揭示了多天线技术为低功耗传输带来的显著增益,探究了共享码本的性能优势,为未来大规模随机接入传输方案设计提供了理论指导。

非常感谢导师吴泳澎教授。吴老师是超可靠和低时延通信领域的专家,他在日常中平易近人,对待科研又精益求精,是我毕生学习的榜样。很幸运在科研初期就得到他的指导和培养,吴老师说“有限码长多用户信息理论分析是非常重要并且非常具有挑战性的课题”,我记在了心里,最终这也成为了入选论文的核心。感谢吴老师在我科研困顿时给我提供的帮助,让我能继续树立积极乐观的科研态度,坚定我继续从事学术研究的决心,让我相信未来的科研之路还有无数种可能。

我觉得很重要的有两点,第一点是要多和他人交流,打开自己的思路。科研工作往往需要长时间的独立思考,这容易导致思维的局限性。我们不能一味地沉浸在自己的问题和自我设定的方法里,要积极和别人讨论,善于听取他人的意见,避免陷入思维的死胡同;还有一点是要保持全局观念,不被迷失在细枝末节中,把握核心问题,提高效率。

高俊园(一排左2)与导师吴泳澎老师(一排中)及课题组合影

科研是一个长期的过程,现在的成功或失败都只是过程中的一部分,要持续努力,不断前行。道阻且长,行则将至,行而不辍,未来可期。

夏彬珂,2024年获得bevictor伟德官网信息与通信工程博士学位,研究方向为量子信息与量子传感。读博期间累计发表SCI论文11篇,其中5篇以第一作者(含共同一作)发表,包含1篇在Nature子刊Nature Communications上发表的工作以及1篇在Science子刊Science Advances上发表的工作。其工作在量子传感领域取得的理论突破以及实验精度突破引起国际学术领域及工业界受到广泛关注,并根据相关研究成果转化发明专利两项。曾获得2022年度、2023年度“光纤国重优秀博士生一等奖”,2023年度“国家奖学金”,校2024年度“优秀毕业生”等荣誉。

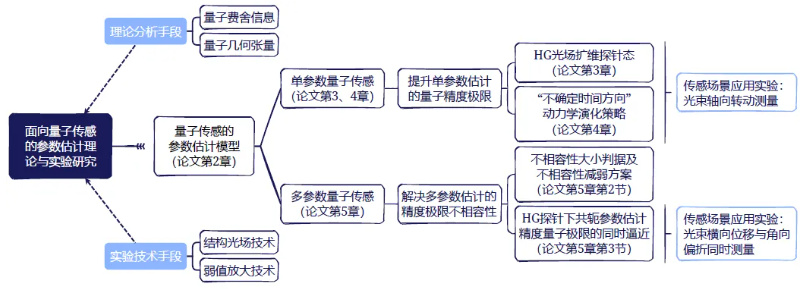

《面向量子传感的参数估计理论与实验研究》

本论文围绕量子传感中的参数估计问题展开,通过引入结构光场技术和量子开关等策略,提出了高维探针态的优化方法,大幅提升了参数估计的精度极限。具体而言,在单参数估计方面,创新性地利用结构光场的偏振模式、空间模式和轨道角动量等物理维度,实现了对旋转、位移和偏振等参数的高精度测量,理论上达到了海森堡尺度的精度增强。在多参数估计中,针对海森堡不确定性原理带来的精度极限不相容问题,提出了新的理论方法,使得不同参数的量子精度极限能够同时逼近,并在动量偏移和位置平移的实际传感场景中进行了验证。在实验方面,本文搭建了国内领先的二维结构光场光源,成功制备了拓扑核超过300的拉盖尔-高斯光束,纯度达到80%以上。同时,构建了偏振-轨道角动量纠缠光束的矢量结构光源,实现了12纳弧度的轴向转动测量精度。此外,通过多参数量子估计理论的应用,首次实现了对光束横向位移和角向偏振的纳米量级和纳弧度量级的同时测量。这些研究结果不仅为量子传感技术的发展提供了重要的理论基础和实践指导,还在导航、量子成像、光公司准和光-物质相互作用等领域具有广泛的应用前景。

首先,我要由衷地感谢我的导师曾贵华教授。回想起19 年刚到交大的时候,当时陌生的学习环境以及完全未曾接触过的研究方向让我倍感焦虑,是曾老师耐心的指导为我解开了心中的迷茫,并使我的学习和科研一开始就能沿着正确的方向前进。另外,在每次和曾老师的交流讨论中,他充沛的学术激情、严格的学术态度以及灵活开放的学术思路都令我受益匪浅。特别是从刚开始接触科研开始,曾老师就要求我要关注于真正的科学问题进行研究,并不断耐心修正我一些简单幼稚的想法,使我在科研的成长道路上养成了良好的学术品位,并且逐渐具备了独立开展科研的能力。

最重要的习惯或者品质就是耐心和细心。科研工作中,每一项成果都是长时间日积月累的结果,一项工作的完成半年到两三年都有可能。所以在这个过程中需要学会对自己的科研时间线进行长期规划,并且耐得住看论文和做实验的枯燥,在理论计算和实验开展时能够细心地去处理每一个细节。每一项成功的工作背后都是一个个不起眼的细节支撑起来的。

夏彬珂(右)与导师曾贵华老师(左)合影

送大家高中课文《游褒禅山记》中的一段话吧:“夫夷以近,则遊者众;险以远,则至者少;而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉;故非有志者,不能至也。”这正是我们做科研需要到达的心境。